青梅線初訪問(昭和51年7月)

青梅線は東京都立川市の立川駅から東京都西多摩郡奥多摩町の奥多摩駅を結ぶ東日本旅客鉄道の鉄道路線(幹線)です。

青梅線のルーツは青梅鉄道で、明治27年の立川駅-青梅駅間開業に遡ります。青梅鉄道は昭和4年までに青梅駅-御嶽駅を延伸しましたが、

昭和19年4月1日に国有化されて青梅線となりました。御嶽駅 - 氷川駅 (現在の奥多摩駅) が開業したのは、国有化された昭和4年7月でした。

青梅線を走る車両は、中央線と同じバーミリオンオレンジのE233系ですが、昭和40年代までは、青梅まで乗り入れている中央快速電車を除き、

旧型国電の独壇場でした。しかし、昭和53年3月に、クモハ42形と72系電車が引退し、旧型国電の歴史に終止符が打たれました。

旧型国電引退後は、103系、201系が活躍し、現在のE233系時代とまりました。

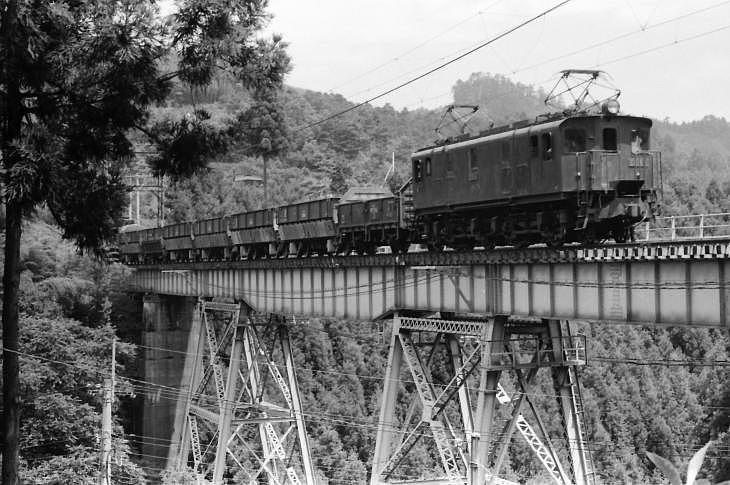

また、青梅線はもう一つの顔があり、奥多摩地区で採掘される石灰石輸送が長らく行われていました。

貨物列車の先頭には立川機関区のED16が付き、多くの鉄道ファンが集まりました。

そのED16も昭和59年6月に引退し、EF64が活躍しましたが、平成10年8月までに全て廃止されトラック輸送に切り替わりました。

沿線は、立川駅から福生市内までは住宅地の中を走ります。青梅市に近づくにつれ畑なども散見されます。

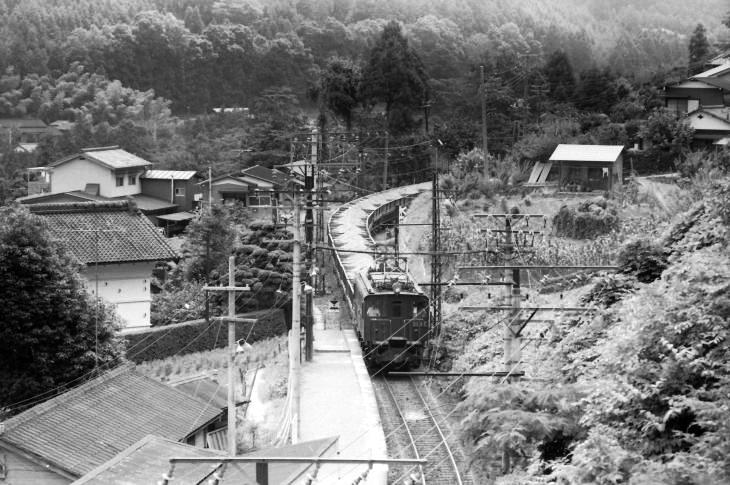

しかし、青梅駅を過ぎると景色は一変し観光地の趣が漂い始めます。それゆえ、青梅駅からは「東京アドベンチャーライン」の愛称が付けられています。

おのずから、鉄道ファンが集まるもの、東京アドベンチャーラインとなります。

管理人が初めて青梅線を訪問したのは、昭和51年7月の鉄研合宿でした。青梅に実家がある先輩の家に宿泊し青梅線の撮影をしました。

また、この合宿は、初めての車を利用した撮影でもありました。撮影順に並べました。

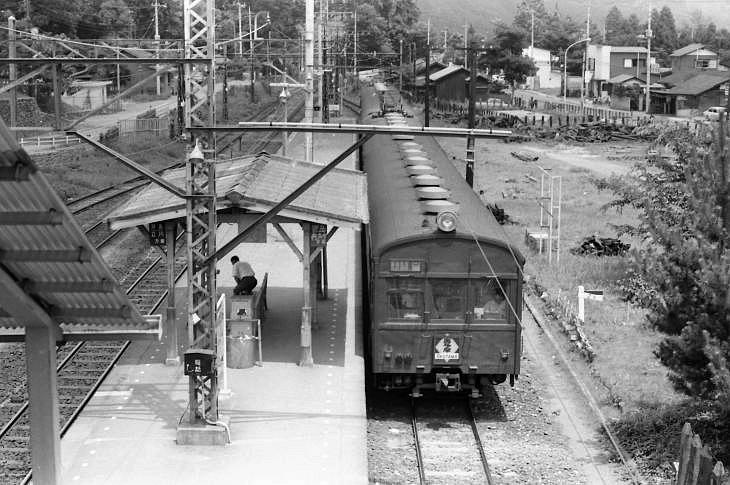

| 石神前駅に停車中の72系から撮影を始めました 昭和51年7月24日 |

| ED16-11が単機で下って行きました二俣尾−石神前(後追い撮影) 昭和51年7月24日 |

| ED16-2 石神前−二俣尾 昭和51年7月24日 |

| 宮の平駅に戻りED16-18を撮影しました 昭和51年7月24日 |

| 立川行き72系をED16-6と撮影 宮の平駅 昭和51年7月24日 |

| 二俣尾−軍畑 平瀬川鉄橋(軍畑鉄橋)72系(右は後追い撮影) 昭和51年7月24日 |

| 宮の平駅で撮影したED16-6が下ってきました 二俣尾−軍畑 昭和51年7月24日 |

| ED16-10 二俣尾−軍畑 昭和51年7月24日 |

| 軍畑駅に進入するED16-2 昭和51年7月24日 |

次へ